[한국에너지기술평가원 명승엽 PD] 지난해 n형 TOPCon 태양전지가 글로벌 태양전지 시장의 64% 점유율을 기록하며, 주도권을 장악하는 모습이다. 2025년 n형 TOPCon 태양전지의 점유율은 68%로 전망되는데, 향후 5년간 시장을 주도할 전망이다. n형 결정질 실리콘 태양전지를 활용한 고효율 태양전지 개발 노력이 이어지는 가운데, 향후 2~3년 내 양산 한계효율에 도달하는 기업들이 다수 출현할 것으로 예상된다.

이에 결정질 실리콘의 이론적 한계효율인 29.4%를 극복할 수 있는 페로브스카이트/결정질 실리콘 탠덤 태양전지 개발에 더욱 집중하는 모습이다. 구체적인 탠덤 태양전지의 데뷔 시기도 거론됐다. 우리 정부 역시 ‘제5차 에너지기술개발계획 태양광 로드맵’을 공개하며, 탠덤 태양전지 조기 상용화를 가속화했다.

#1. 제5차 에너지기술개발계획 태양광 로드맵 공개

한국에너지기술평가원에서 ‘제5차 에너지기술개발계획 태양광 로드맵’을 공개했다. 2019년에 발표한 제4차 에너지기술개발계획의 이행성과를 분석하고 현재의 시장, 기술, 산업 및 정책 등 환경분석을 통해 목표와 이행계획이 수립됐다.

산업통상자원부의 태양광 R&D는 현재 탠덤전지 조기 상용화, 사용처 다변화, 순환경제, 수용성의 4대 추진방향으로 구성되어 있다. 이에 적절히 대응하고자 제5차 에너지기술개발계획 로드맵은 1)초고효율 탠덤 태양전지 및 모듈 2)사용처 다변화 태양광 시스템 3)디지털 기반 태양광 O&M(유지관리) 표준연계 기술 4)태양광 전주기 탄소배출 최소화 등 4대 전략과제로 구성된다.

첫 번째 전략과제인 ‘초고효율 탠덤전지 및 모듈’은 2024년 11월 산업통상자원부에서 발표한 차세대 탠덤전지 조기 상용화 전략 및 R&D 로드맵의 내용을 기반으로 작성됐다. 세계최초 상용화라는 비전과 2030년 탠덤 태양전지 효율 35%, 모듈 효율 28% 달성이라는 목표를 달성하기 위한 6가지의 핵심기술로 구성되어 있다.

구체적으로는 ①하부셀로 사용되는 결정질 실리콘 태양전지 및 모듈 효율 극대화와 하부셀 최적화 ②상부셀인 페로브스카이트 태양전지 개선을 통한 탠덤 태양전지의 효율과 안정성 최적화 ③탠덤 모듈 개발 및 경제성 검증 ④핵심소재와 ⑤장비 개발을 통한 양산성 검증 ⑥시험평가 방법개발과 표준·인증 체계 구축이다.

향후 제품 개발과 시장창출을 위하여 효율 향상, 장수명 확보, 규모 확대(scale-up)의 목표지향적 임무형 R&D를 추진한다. 페로브스카이트/결정질 실리콘 탠덤 태양전지의 상용화 R&D는 상부셀, 하부셀, 중간층 및 전류매칭 모두의 최적화가 조화롭게 요구되는 종합예술이라는 것을 강조한다.

두 번째 전략기술인 ‘사용처 다변형 태양광 시스템’은 건물형 태양광, 영농형 태양광, 수상형 태양광, 수송형 태양광 시스템의 핵심기술로 구성된다. 2030년 이후 경쟁력 있는 태양광 시스템 LCOE 달성과 설비 이용률 개선을 목표로 한다. 현재 국내 전력망 일부 포화 등 계통수용성 문제가 있으므로, 당분간은 전력망 증설 없이 보급이 가능한 자가소비형 시스템 기술과 계통 부담을 크게 줄일 수 있는 동서형 및 ESS 연계 태양광 시스템을 활용한 태양광 에너지 시프트(PV energy shift) 구현에 집중하여 신시장을 창출할 계획이다.

건물형 태양광 시스템의 경우에는 대표 입지를 지붕, 벽면, 창호로 구분하고 제로에너지건축물 의무화와 RE100 맞춤형 과제를 발굴해 지원할 계획이다. 아울러 건물형 태양광 모듈 시스템의 내화성능 강화, 3차원 디지털 설계 기술과의 연계, 건물 수명을 고려한 장수명(50년) 모듈 개발도 지원하고 있다.

영농형 태양광 시스템의 경우에는 현재 지원 중인 수로 적합 태양광 시스템은 실증을 통해 사업화가 진행되고 있다. 논, 밭 등 노지농업에 적합한 영농형 태양광 표준모델 개발 및 실증을 통해 시공기준을 마련하고, 경제성 확보를 위한 농지법 개정에 대비하려고 한다. 스마트팜과 같은 시설농업용 영농형 태양광 시스템의 경우에는 이번 로드맵에는 기존에 수행된 정부 과제들과의 중복성 문제로 제외되었는데, 해외 실증을 고려한 국제협력 R&D 추진을 조심스럽게 검토할 예정이다.

수상형 태양광 시스템의 경우에는 현재 지원 중인 LCOE 저가화 배전 기술개발과 더불어 새만금, 화력발전소 회처리장 등의 해상환경 대형 내수면 적용을 위한 친환경 고내구성 모듈을 개발하고 실증하려고 한다. 또한, 융합기술로서 수력·양수 발전과 연계한 교차발전 기술을 개발할 계획이다.

수송형 태양광의 경우에는 현재 지원 중인 도로 적합, 철도 적합 태양광 시스템과 더불어 차체일체형(VIPV) 태양광 시스템 개발을 포함하고 있다. 승용차용 차체일체형 태양광 시스템은 국내 민간 기업에서 주도적으로 개발하고 있기 때문에 정부 지원은 트레일러와 같은 대형 차량용 태양광 시스템 개발에 초점을 맞출 계획이다.

세 번째 전략기술은 ‘디지털 기반 태양광 O&M 표준연계 기술’이다. 디지털 전환 시대를 맞이해 AI, 빅데이터, 센서 기술들과 연계된 디지털 기반 O&M 플랫폼과 통합 발전소(VPP) 기술의 고도화가 요구된다. 그러나 현재 개발된 기술들은 데이터 호환성이 결여돼 이종 시스템간의 통합 관제에 애로사항이 많다. 이를 해결하고자 태양광발전소 핵심성능지표(Key Performance Index, KPI) 모니터링 데이터 표준화, 발전량 예측기술의 고도화, 사이버 보안 강화를 추구할 계획이다.

네 번째 전략기술은 ‘태양광 전주기 탄소배출 최소화’이다. 탄소국경조정제도(CBAM) 및 ESG 경영 등 글로벌 무역장벽을 극복하고 수출경쟁력을 확보하며, 탄소중립에 기여할 목적으로 세계최고 수준의 저탄소·친환경 모듈을 개발해 트랙레코드를 확보할 계획이다.

태양광발전소 전주기(Life Cycle Assessment, LCA) 기반 탄소배출량을 저감해 저탄소 순환경제 구축에 기여하고자 태양광 모듈과 전력변환장치의 AI 전주기 이력관리 기술을 확립하고 탠덤 등 신기술의 실증을 통하여 국내에서의 탄소발자국(carbon footprint) 산정 및 감소를 추진한다. 이를 통해 20gCO2eq/kWh라는 청정에너지 최고 수준의 전주기 탄소발자국을 달성하며, 국가 표준배출계수 도출에 이바지하고자 한다.

순환경제 구축의 마지막 퍼즐은 ‘태양광발전소 리파워링(repowering) 기술’이다. 2030년까지 20년 수명이 도래하는 국내 태양광발전소는 650MW에 달한다(출처: 한국에너지공단). 60셀 기준 태양광 모듈의 평균 효율은 2010년 14.7%에서 2024년 22.6%로 개선되었다(출처: ITRPV-2025). 계통접속을 완화하고 설비 인허가 절차를 간소화하기 위해서 태양광발전소의 출력은 기존 설치용량의 110% 이내를 유지하면서 발전량을 2배로 증가하는 리파워링 기술개발을 추진한다.

#2. 2025년 발표된 ITRPV 16차 버전… n형 TOPCon 태양전지 천하 및 탠덤 태양전지 등장 구체화

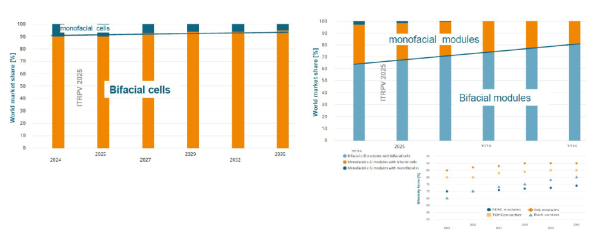

2025년 독일기계공학산업협회(VDMA)가 발표한 ITRPV (International Technology Roadmap for Photovoltaics)의 16차 버전(ITRPV-2025)에 따르면, 2024년 글로벌 모듈 출하량과 설치량은 각각 703GW와 566GW를 기록했다. 출하량은 2023년 502GW 대비 40% 증가했다.

다결정 실리콘 태양전지가 역사 속으로 퇴장하면서 단결정 실리콘 태양전지가 시장의 98%를 차지했다. 2024년에도 단결정 실리콘 모듈 가격은 지속적으로 하락하여 역사적인 최저점인 0.08$/Wp를 기록했고, 2024년 말 글로벌 모듈 생산용량은 1.5TW에 도달하여 2025년에도 글로벌 공급과잉 상태가 계속 유지될 전망이다.

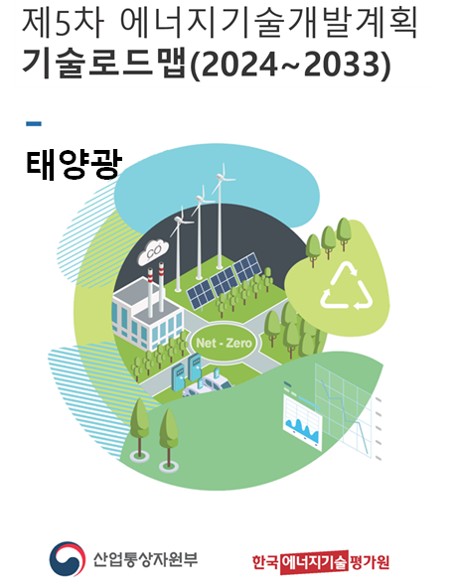

2024년 태양전지 시장은 p형 PERC 태양전지(점유율 34%)에서 n형 태양전지(점유율 64%) 중심으로 급격하게 전환되었고, 기술간 가격차이도 없어지면서 p형 태양전지는 점차 시장에서 퇴출되는 수순이다. 2025년 n형 TOPCon 태양전지의 점유율은 68%로 전망되는데, 향후 5년간 시장을 주도할 전망이다. 후면전극(BC) 태양전지도 고효율과 심미성의 장점으로 시장에서 뚜렷하게 수요가 증가하고 있다.

n형 HJT 태양전지의 경우에는 제조단가 저감에 상대적으로 불리하여 시장 확장은 쉽지 않으나, 고효율 특성상 탠덤 태양전지의 하부셀로 지속적인 관심을 받을 것으로 예상된다. 이러한 n형 결정질 실리콘 태양전지의 양산 한계효율-제조단가 증가 없이 양산에서 확보할 수 있는 최고효율-은 약 27% 정도인데, 향후 2~3년 내에 양산 한계효율에 도달하는 기업들이 다수 출현할 것으로 예상된다. 이에 글로벌 태양전지 회사들은 결정질 실리콘의 이론적 한계효율인 29.4%를 극복할 수 있는 페로브스카이트/결정질 실리콘 탠덤 태양전지 개발에 집중하고 있다.

ITRPV-2025에서는 탠덤 태양전지와 모듈의 시장진입을 자세히 다루었다. 탠덤 태양전지 제품 등장 시기를 2026년 이후로 전망하고, 2027년과 2035년의 양산 최고효율을 각각 27.3%와 32%로 전망했다. 2035년 탠덤 태양전지의 시장 점유율을 12%로 전망하는데, 페로브스카이트/결정질 실리콘 탠덤 태양전지 양산이 페로브스카이트/페로브스카이트 박막 탠덤 태양전지 양산보다 선행해 점유율을 크게 앞설 것으로 내다보았다. 2030년 탠덤 태양전지 양산효율 목표를 35%로 설정한 대한민국에 비해 매우 보수적인 효율 목표라고 할 수 있다. 그러나 탠덤 모듈의 경우에는 2027년과 2035년의 최고효율을 각각 26.9%와 30.5%로 전망하면서, 대한민국의 2030년 28% 효율 달성 목표와 상당히 비슷하다.

산업부의 2050 에너지기술 탄소중립 R&D 로드맵, 탠덤전지 조기 상용화 R&D 로드맵 및 제5차 에너지기술개발계획 태양광 로드맵에서는 차세대 탠덤 기술에서의 난제를 모듈의 저온 상호연결 및 봉지기술로 파악하고. 양산초기에는 셀-모듈 전환 손실(CTM loss)이 높을 것으로 예상하여 탠덤 태양전지와 모듈 효율 목표를 설정했다.

파괴적인 가격 혁신과 탄소배출량 저감을 위해 폴리실리콘 평균 소모량은 2025년에 M10(182mm) 웨이퍼 기준 1.85g/W로 감소하고, n형 웨이퍼 두께도 평균 130µm로 박형화가 지속될 전망이다. 특히, n형 HJT 태양전지가 120µm 이하의 박형화를 촉진할 것으로 예상된다.

M6(166mm) 웨이퍼는 2026년 이후 단종될 것으로 보이고, M10(182mm)과 M12(210mm) 웨이퍼의 주도권 경쟁은 둘을 조합한 직사각형 웨이퍼(M10R, G12R 등)의 시장 안착으로 더욱 복잡해졌다. 직사각형 웨이퍼가 설치비용(BOS)과 발전단가(LCOE) 절감에 유리하고, 주택 지붕에 최적화된 모듈을 구현할 수 있어 인기가 증가하고 있다.

단면형 태양전지와 양면형 태양전지의 제조단가 차이가 없어지면서, 양면형 태양전지는 본격적인 전성시대를 맞이하여 시장 점유율이 이미 90%에 도달했다. 모듈의 경우에도 단위면적당 발전량이 우수하고 설치 방위각이 자유로운 양면형 모듈이 급증해 2024년에 이미 시장 점유율 65%를 기록했고, 2035년에는 80%에 도달할 전망이다.

글로벌 은(Ag) 가격은 2024년에도 21% 이상 급등하여 2025년 2월 기준 1.27cent/W를 기록하고 있어 소모량 절감이 필수적이다. 참고로, 2024년 703GW의 태양전지 생산이 글로벌 은 소모량의 28%를 차지했다. 2025년 M10 n형 TOPCon 태양전지는 100mg의 은을 소모할 전망(평균 은 소모량 12mg/W)이다.

n형 TOPCon 태양전지의 은 사용량 절감이 단가저감의 주요 관전 포인트인데, 핑거 미세선폭을 적용하거나 은 소모량이 적은 전극소재 개발이 활발하다. 현재 18개의 멀티와이어를 적용하여 상호연결하는 슈퍼-멀티버스바(SMBB) 기술이 표준화되고 있으나, 제로버스바(0BB) 기술에도 관심이 고조되고 있다. 특히, n형 HJT(2025년 평균 은 소모량 14mg/W 전망)나 탠덤 태양전지의 경우에는 제로버스바 적용 및 구리로 대체(구리 도금, 구리 페이스트 등)하는 기술개발이 적극 검토되고 있다.

#3. 2024년 글로벌 태양광 신규설치용량 최대 602GW DC… 글로벌 공급과잉 해소 위해 연간 1TW 설치 필요

IEA PVPS의 최신보고서(Snapshot of Global PV Markets 2025)에 따르면, 2024년 글로벌 태양광 신규설치용량은 554~602GW DC로 추정되어 글로벌 누적설치용량은 2.2TW에 도달했다. 처음으로 글로벌 전력 소비량의 10% 이상을 공급했으나, 성장률은 연간 32%로 둔화됐다. 중국은 357GW DC, 유럽은 63GW, 미국은 47GW, 인도는 32GW, 파키스탄은 17GW를 각각 신규설치하며, 글로벌 TOP5 시장을 형성했다.

중국은 2024년 글로벌 설치용량의 60%를 차지하며, 누적설치용량이 1TW에 도달했다고 분석했다. 계통 혼잡과 지연으로 인해 일부 지역에서는 태양광 보급이 늦어지며 설치축소가 발생했다. 대한민국은 누적설치용량으로는 10위를 차지하고 있으나, 최근 성장률은 둔화한 국가로 나타났다. 태양광은 2024년에도 전력 부문의 탄소배출량 감소에 중요한 역할을 했는데, 신규설치된 재생에너지 용량의 75% 이상을 차지하여 신규 발전량의 약 60%에 이바지했다.

#4. 中 론지, 34.9% 페로브스카이트/결정질 실리콘 탠덤 태양전지 개발… 트리나솔라는 상용면적 탠덤 태양전지 및 모듈 개발 박차

중국 론지(LONGi)가 2단자(2T) 페로브스카이트/결정질 실리콘 탠덤 태양전지 세계최고 초기효율 34.85%를 개발해 미국 NREL에서 검증받았다고 발표했다. 이는 2024년 4월 달성한 초기효율 34.6%(면적 1cm2)를 자체적으로 갱신한 기록이다. 하이브리드 후면전극(Hybrid Interdigitated Back Contact, HIBC) 구조의 결정질 실리콘 태양전지에 대해서도 27.8%(면적 134cm2)의 세계최고 효율을 달성해 독일 ISFH에서 공인효율을 검증했다고 발표했다.

자세한 기술은 밝히지 않고 있으나, HJT 후면전극(HBC)과 TOPCon 후면전극(TBC)을 동시에 적용한 것으로 추정된다. 그 이유는 론지가 2024년 n형 HBC와 TBC 태양전지 R&D 결과로 각각 27.3%와 27.0%의 효율을 기록했기 때문이다. 따라서 결정질 실리콘 태양전지 효율은 이론적 한계효율인 29.4%에 거의 95% 근접했다.

한편, 중국 트리나솔라(Trinasolar)는 상용면적인 M12 하프셀 면적(220cm2) 2단자 페로브스카이트/결정질 실리콘(HJT) 탠덤 태양전지 세계최고 초기효율인 31.1%를 달성했다고 발표했다. 독일 프라운호퍼 ISE 연구소 산하 CalLab에서 공인효율을 검증했다고 한다.

탠덤 태양전지의 단락전류는 단결정 실리콘 태양전지의 절반 이하인 약 20mA/cm2이기 때문에 굳이 프리컷한 하프셀을 하부셀로 적용할 필요가 없을 것도 같은데, 트리나솔라의 R&D 전략이 흥미롭다. 공식적으로는 페로브스카이트의 대면적 박막 형성, 벌크 도핑, 전류매칭, 계면 패시베이션, 복합층 개발에 집중하고 있다고 한다.

소면적(1cm2) 페로브스카이트/결정질 실리콘 탠덤 태양전지의 경우에는 2024년 초기효율 34.2%를 달성한 기록이 있다. 상용면적(면적 3.1m2)의 페로브스카이트/결정질 실리콘 탠덤 모듈도 제작하여 세계최고 초기출력 808W를 달성했다고 주장하고 있는데, TÜV SÜD에서 초기효율 26.1%를 검증했다고 한다.

트리나솔라는 독일 옥스퍼드(Oxford) PV와 페로브스카이트 및 탠덤 기술 관련 특허 라이센스 계약도 체결했다. 중국에서 독점적으로 페로브스카이트 기반 태양광 제품을 제조하고 판매하는 내용을 다루며, 추가적인 하위 라이센스 권리도 포함된다고 한다. 자체적으로도 탠덤 관련 특허 311건을 출원했다고 주장한다. 중국에서 GW 규모의 생산라인의 신속한 구축이 가능해져서 LONGi 보다 탠덤 모듈 상용화에 더욱 적극적일 것으로 예상된다.

![[현장]](/news/thumbnail/202506/66374_76210_3532_v150.jpg)